COLUMお役立ちコラム

kintoneのAPI連携とは?外部サービスとの連携事例を紹介

kintoneのAPI連携とは、kintoneと外部サービスを連携させることを指します。

この連携により、ほかの外部サービスとデータをやり取りできるようになり、kintoneの活用範囲が大きく広がります。

この記事では、kintoneのAPI連携の概要、連携事例、設定方法を詳しく解説します。kintoneの導入を検討している方や、より有効に使いたいとお悩みの方は、ぜひご覧いただき実務に役立ててください。

【この記事で分かること】

|

kintoneのAPI連携とは

kintoneのAPI連携とは、kintoneと外部サービスを連携させて、データを自動でやり取りできるようになる機能のことです。APIは「Application Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インタフェース)」の略で、システム同士をつなぐ接点のような役割を果たします。

例えば、kintoneとGoogleカレンダーは別々のサービスです。そのため、互いに管理しているデータを登録・更新・消去する際は、それぞれのアプリを開いて、個別に操作しなければなりません。

しかし、API連携することで、kintoneからGoogleカレンダーへ直接データを反映させることができ、操作の手間を省けます。逆に、Googleカレンダーの情報をkintoneに取り込むことも可能です。

kintoneではアプリごとにAPIトークン(外部連携の認証に使用する文字列)を生成できるため、安全性の高いデータ連携を実現できます。

なお、kintoneと連携できるサービスの一覧は以下をご参照ください。

参照:外部連携Tips – cybozu developer network

kintoneでAPI連携を行うメリット

kintoneは、さまざまな外部サービスとのAPI連携が可能です。その結果、「業務効率化」と「情報の正確性向上」という2つのメリットが得られます。

- 業務効率化(データを転記する手間を削減できる)

API連携を活用すれば、kintoneまたは外部サービスのいずれか一方を操作するだけで、もう一方のデータも自動で更新されます。

その都度複数のアプリを開く必要がなくなり、データの転記作業を減らせるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。 - 情報の正確性向上(ヒューマンエラーを削減できる)

複数の場所でデータを管理している場合、伝達ミスや入力ミスにより情報の不整合が生じてしまうこともあるでしょう。

API連携を利用すれば、常に最新のデータを一元的に反映できるようになるため、情報の整合性を維持しやすくなります。

kintoneと外部サービスの連携事例

kintoneとAPI連携できる外部サービスの中から、「freee会計」「Chatwork」「Google Workspace」の3つを例に挙げ、具体的にどのようなことが可能になるのか見ていきましょう。

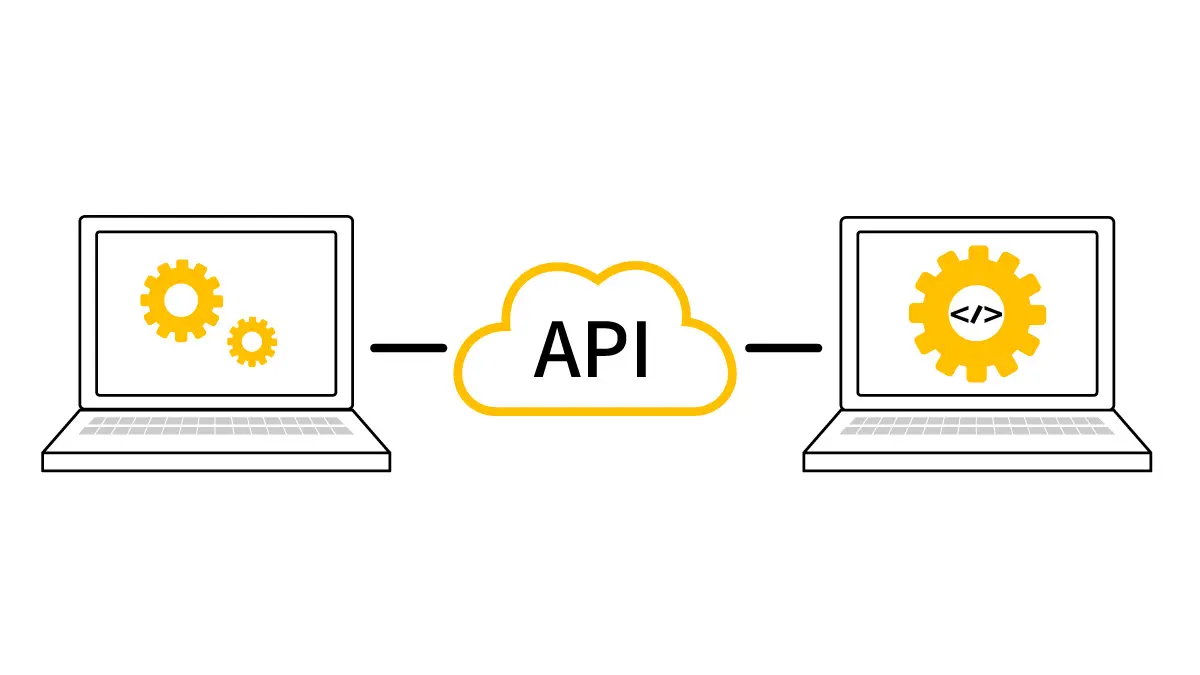

kintone × freee会計

引用:kintone × freeeで営業管理から会計まで業務効率化|free会計

kintoneとfreee会計を連携することで、営業と経理の部署間で発生する情報のやり取りがスムーズになります。

例えば、kintoneで管理している顧客情報をもとに、freee会計で見積書や請求書を直接作成できます。この際、見積・請求書を作成するための顧客情報の転記や、集計作業は一切必要ありません。

また、freeeでは口座連携による入金の消し込みも可能です。売掛金の管理がしやすくなる上、消し込み結果はkintoneにも反映されるため、部署間の連携がよりスムーズに行えます。請求業務のスピードと正確さが大きく向上するでしょう。

kintone × Chatwork

kintoneとChatworkのAPI連携には、「タスク版」と「通知版」の2つの連携方式があります。

タスク版は、kintone側でデータを登録・更新すると、自動でChatwork側のタスクが登録される連携方式です。例えば、お客様からの問い合わせをkintoneで「受付済み」に更新すると、Chatworkで「対応依頼」タスクが発生する、といった使い方が可能です。カテゴリ別に担当者を自動で振り分けることもできるため、対応漏れを防ぎ、スムーズな引き継ぎができます。

一方の通知版は、kintone側でデータの登録・更新・削除を行うと、Chatworkに自動で通知を送る機能です。例えば、kintoneでタスクのステータスを「完了」に変更したときに、Chatworkに「タスクが完了しました」と自動で通知が届くように設定できます。わざわざ手動でチャットを送る必要がなくなり、伝達漏れの防止が可能です。

社内でのコミュニケーションにChatworkを使っている場合、タスクや通知を同一のタイムライン上で確認できるため、対応漏れの防止やコミュニケーションのスピードアップにつながります。

kintone × Google Workspace

kintoneは、Google Workspaceの「Gmail」「Google Drive」「Google Calendar」「Google Sheets」の主要な4アプリとの連携が可能

です。

それぞれ以下のようなことができるようになります。

- Gmail

例:kintone側のデータが登録されたら、関係者にGmailで自動通知

→連絡漏れや対応遅れの防止

例:kintone顧客管理アプリに登録されているメールアドレス宛に、Gmailを経由して一括送信・個別送信 - Google Drive

例:kintone側に登録した添付ファイルをGoogle Driveに格納

→ファイルの管理や共有の効率化 - Google Calendar

例:kintoneで登録したスケジュールを営業担当者のGoogleカレンダーへ自動反映

→ダブルブッキングの防止、効率的なタスク管理に効果的 - Google sheets

例:Google Sheetsの変更内容をkintoneに自動反映

→転記の手間を削減し、情報の整合性を維持

例:スプレッドシート側で関数やマクロを使用

→kintoneだけでは集計・管理できない予実管理の実現 - Google Forms

例:Google Formとの連携をすることで、kintoneユーザー以外の情報登録が可能

kintoneのAPI連携で業務改善を図った事例

ここで、実際のAPI連携の導入事例を見てみましょう。以下では、手作業だった情報の入力や転記が自動化され、業務の効率化とミスの削減を実現した成功例をご紹介します。

成功事例を参考にすることで、業務改善のヒントを得られるだけでなく、自社の業務フローに合った活用方法を見つけられるでしょう。

ECサービスのmakeshopとのAPI連携

まずは、ECサービスのmakeshopとkintoneをAPI連携した事例です。makeshop側で商品選択から注文確定までを管理し、注文情報は自動でkintoneに登録される仕組みを構築しました。

これにより、その後の注文の発送管理や外部への発注管理など、ECツールでは対応が難しいバックオフィス領域をkintone側で管理できるようになり、業務効率が向上しました。

フロントエンドとバックエンドの連携により、注文管理の一貫性を実現した成功事例といえます。

乗換案内システム ジョルダンとのAPI連携

次は、kintoneと乗換案内システム「ジョルダン」をAPI連携することで、交通費申請に関する入力ミスの削減と作業効率の向上を実現した事例です。

従来は、kintoneの出張申請アプリで交通費を申請する際、電車やバスの料金をインターネットで調べて手動で入力していました。しかし、この申請方法では手間がかかるうえ、手入力によるミスも発生するというのが課題でした。

API連携によって、kintoneの申請画面上にジョルダンの乗換案内画面がポップアップで表示され、検索した乗換情報や運賃をそのままkintoneに自動で登録できるように改善。交通費申請の手間・ミスを削減できた事例といえます。

kintoneのAPI連携を行う方法

kintoneのAPI連携を実現する方法は、主に「kintone REST API」「外部連携サービス」の2つです。

自社の業務内容に合った方法を選ばないと効果が出ず、かえって非効率になる可能性もあります。それぞれの特徴を理解して、自社に最適な連携方法を見極めて導入するようにしましょう。

「kintone REST API」の利用

kintone REST APIとは、kintoneと外部サービスの接続点のようなものです。APIに対して、「どの対象に」「どのようなことをしたいか」をリクエストすることで外部サービスと情報のやり取りができるようになります。

利用手順は以下の通りです。

1.必要な情報を揃える

以下4つの情報を揃えます。

| [1]URL | リクエストの対象 |

|---|---|

| [2]HTTPメソッド | リクエスト先での操作 |

| [3]リクエストヘッダー | リクエスト先に事前に伝えておくべき情報 |

| [4]リクエストパラメーター | 具体的なリクエスト内容 |

2.リクエストを送信する

「curl」「Postman」「XMLHttpRequest」「fetch」からREST APIを実行するクライアントを選択し、リクエストを送信します。

| curl |

|

|---|---|

| Postman |

|

| XMLHttpRequest |

|

| fetch |

|

この方法は柔軟なカスタマイズができる一方で、プログラミングやAPIリクエスト数の制限への理解が必須です。

自社での対応が難しい場合は外部のプロに依頼するとよいでしょう。例えば、トムスなら、各企業さまの独自のプロセスに合わせた柔軟な設計が可能です。

相談とヒアリングは無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

「外部連携サービス」を使う

もう一つの方法が、外部連携サービスを利用することです。

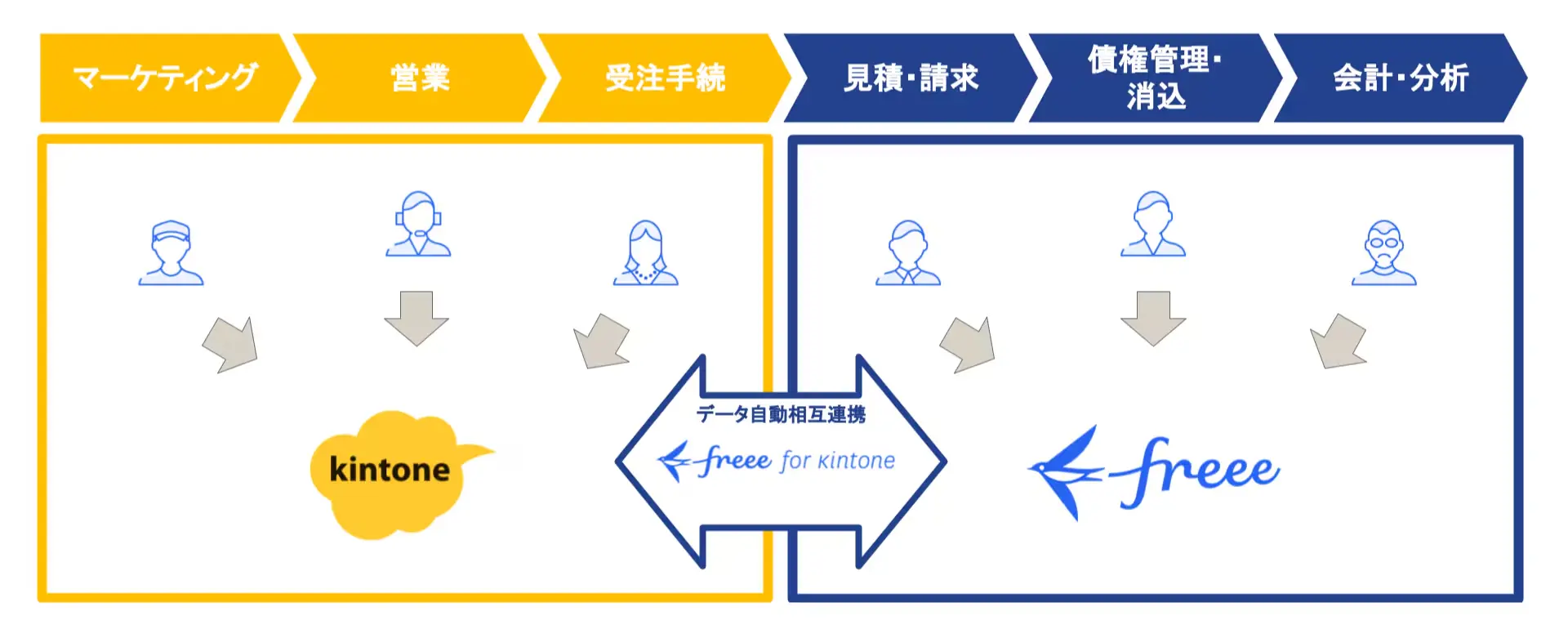

API連携の機能があらかじめパッケージ化されているため、プログラミングの知識がなくても手軽にカスタマイズできます。例えば、kintoneとChatworkを連携する場合、専用のプラグインを利用すれば、kintoneのフィールド上で連携条件を設定するだけで自動連携が可能です。

引用:Chatwork連携プラグイン(通知版)| kintone(キントーン)

外部連携サービスはチャットツールや会計ソフト、帳票出力ソフトなど100種類以上の連携先が用意されており、自社の業務に合わせたシステム構築を実現しやすくなっています。

<外部連携サービスで連携できる外部サービスの一例>

- freee会計

- マネーフォワードクラウド請求書

- LINE WORKS

- Slack

- Chatwork

- Google Workspace

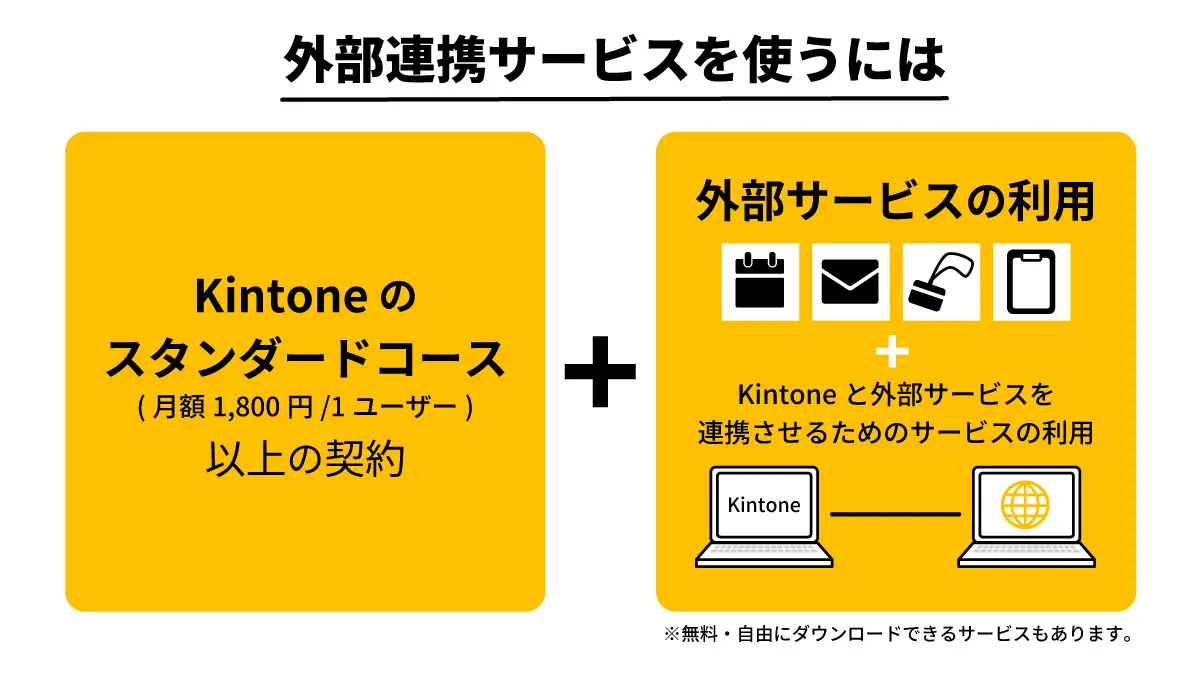

- Office スケジュール

ただし、外部連携サービスを使うには、kintoneのスタンダードコース(月額1,800円/1ユーザー)以上の契約が必要です。利用する外部連携サービスとの契約も別途必要で、初期費用や利用料がかかるものもあります。

例えば、Chatwork(通知版)の専用プラグインは、kintoneの1サブドメインあたりの初期費用が5万円、年間利用料は3.6万円となっています。とはいえ、有償の外部連携サービスはサポート込みのものも多く、安心して利用できる点は大きなメリットです。

まとめ

kintoneのAPI連携とは、kintoneと外部サービスを接続し、システム間でのシームレスなデータ連携を実現する仕組みです。データ転記の手間を減らし、入力ミスや連絡漏れ、対応忘れの防止に役立ちます。特に複数のシステムを併用している企業では、業務効率化が期待できるでしょう。

kintoneのAPI連携には、主に「kintone REST API」と「外部連携サービス」の2つの方法があります。「kintone REST API」は高度なカスタマイズが可能ですが専門知識が必要です。「外部連携サービス」は手軽に導入できますが機能に制限がある場合があります。それぞれに特徴があるため、自社の状況や目的に応じた方法を選びましょう。

kintoneのAPI連携を検討している方は、ぜひトムスにご相談ください。私たちは、kintoneを提供するサイボウズ社のマーケティングパートナーとして、導入からカスタマイズ、開発まで一貫してサポートしています。

「できること・できないこと」を丁寧に説明し、無理な提案は一切いたしません。初めての方でも安心してご相談いただけます。

kintoneの導入を検討している企業のご担当者様はもちろん、すでに導入済みでさらなる活用を考えている方も、まずは無料相談・ヒアリングをご利用ください。